Пример решения задачи. Симплексный метод решения ЗЛП

Симплекс метод - это метод последовательного перехода от одного базисного решения (вершины многогранника решений) системы ограничений задачи линейного программирования к другому базисному решению до тех пор, пока функция цели не примет оптимального значения (максимума или минимума).

Симплекс-метод является универсальным методом, которым можно решить любую задачу линейного программирования , в то время, как графический метод пригоден лишь для системы ограничений с двумя переменными.

Симплекс метод был предложен американским математиком Р.Данцигом в 1947 году, с тех пор для нужд промышленности этим методом нередко решаются задачи линейного программирования с тысячами переменных и ограничений.

Перед тем, как перейти к алгоритму симплекс метода, несколько определений .

Всякое неотрицательное решение системы ограничений называется допустимым решением .

Пусть имеется система m ограничений с n переменными (m n).

Допустимым базисным решением является решение, содержащее m неотрицательных основных (базисных ) переменных и n - m неосновных . (небазисных, или свободных ) переменных. Неосновные переменные в базисном решении равны нулю, основные же переменные, как правило, отличны от нуля, то есть являются положительными числами.

Любые m переменных системы m линейных уравнений с n переменными называются основными , если определитель из коэффициентов при них отличен от нуля. Тогда остальные n - m переменных называются неосновными (или свободными ).

Алгоритм симплекс метода

- Шаг 1 . Привести задачу линейного программирования к канонической форме. Для этого перенести свободные члены в правые части (если среди этих свободных членов окажутся отрицательные, то соответствующее уравнение или неравенство умножить на - 1) и в каждое ограничение ввести дополнительные переменные (со знаком "плюс", если в исходном неравенстве знак "меньше или равно", и со знаком "минус", если "больше или равно").

- Шаг 2 . Если в полученной системе m уравнений, то m переменных принять за основные, выразить основные переменные через неосновные и найти соответствующее базисное решение. Если найденное базисное решение окажется допустимым, перейти к допустимому базисному решению.

- Шаг 3 . Выразить функцию цели через неосновные переменные допустимого базисного решения. Если отыскивается максимум (минимум) линейной формы и в её выражении нет неосновных переменных с отрицательными (положительными) коэффициентами, то критерий оптимальности выполнен и полученное базисное решение является оптимальным - решение окончено. Если при нахождении максимума (минимума) линейной формы в её выражении имеется одна или несколько неосновных переменных с отрицательными (положительными) коэффициентами, перейти к новому базисному решению.

- Шаг 4 . Из неосновных переменных, входящих в линейную форму с отрицательными (положительными) коэффициентами, выбирают ту, которой соответствует наибольший (по модулю) коэффициент, и переводят её в основные. Переход к шагу 2.

Важные условия

В отдельных статьях разобраны некоторые особые случаи: когда максимум целевой функции - бесконечность , когда система не имеет ни одного решения , и когда оптимальное решение - не единственное .

Далее разберём всё же типичный пример, когда система ограничений является совместной и имеется конечный оптимум, причём единственный. Разновидностью симплекс-метода является распределительный метод решения транспортной задачи .

Симплекс метод с симплексными таблицами

Путём построения симплексных таблиц решить задачу линейного программирования намного проще, чем путём алгебраических преобразований, который показан в следующем параграфе. Симплексные таблицы очень наглядны. Существует несколько разновидностей правил работы с симплексными таблицами. Мы разберём правило, которое чаще всего называется правилом ведущего столбца и ведущей строки.

Будет нелишним открыть в новом окне пособие Действия с дробями : их, дробей в задачах на симплекс-метод, мягко говоря, хватает.

Пример.

Вводим добавочные неотрицательные переменные и сводим данную систему неравенств к эквивалентной ей системе уравнений

![]() .

.

Это было сделано с соблюдением следующего правила: если в первоначальном ограничении знак "меньше или равно", то добавочную переменную нужно прибавлять, а если "больше или равно", то добавочную переменную нужно отнимать.

Введённые добавочные переменные принимаем за основные (базисные). Тогда и - неосновные (свободные) переменные.

Выразив основные (базисные) переменные через неосновные (свободные), получим

Функцию цели также выразим через неосновные (свободные) переменные:

![]()

Из коэффициентов при переменных (неизвестных) построим первую симплексную таблицу.

| Таблица 1 | ||||

| Базисные неизвестные | Свободные члены | Свободные неизвестные | Вспомогательные коэффициенты | |

| X1 | X2 | |||

| X3 | -2 | 1 | -2 | |

| X4 | -4 | -1 | -1 | |

| X5 | 2 | 1 | -1 | |

| X6 | 6 | 0 | 1 | |

| F | 0 | -1 | -2 | |

Последнюю строку таблицы, в которой записаны функция цели и коэффициенты при свободных переменных в ней, будем называть в индексной строкой.

Полученное решение не оптимально, так как в индексной строке коэффициенты при свободных переменных отрицательны. То есть оптимальным будет то решение, в котором коэффициенты при свободных переменных в индексной строке будут больше или равны нулю.

Для перехода к следующей таблице найдём наибольшее (по модулю) из чисел и . Это число 2. Поэтому ведущий столбец - тот столбец, в котором записано

Для определения ведущей строки находим минимум отношений свободных членов к элементам ведущего столбца, причём если в числителе положительное число, а в знаменателе отрицательное, отношение считается равным бесконечности.

![]() .

.

Поэтому ведущая строка - та, в которой записано

Ведущим элементом, таким образом, является -2.

Составляем вторую симплексную таблицу.

Новый базисный элемент вписываем первой строкой, а столбец, в котором стояло , вписываем новую свободную переменную

Заполняем первую строку. Для этого все числа, стоящие в ведущей строке таблицы 1, делим на ведущий элемент и записываем в соответствующий столбец первой строки таблицы 2, кроме числа, стоящего в ведущем столбце, куда записывается величина, обратная ведущему элементу (то есть, единица, делённая на ведущий элемент).

Заполняем столбец вспомогательных коэффициентов. Для этого числа ведущего столбца таблицы 1, кроме ведущего элемента, записываем с противоположными знаками в графу вспомогательных коэффициентов таблицы 2.

| Таблица 2 | ||||

| Базисные неизвестные | Свободные члены | Свободные неизвестные | Вспомогательные коэффициенты | |

| X1 | X3 | |||

| X2 | 1 | -1/2 | -1/2 | |

| X4 | -3 | -3/2 | -1/2 | 1 |

| X5 | 3 | 1/2 | -1/2 | 1 |

| X6 | 5 | 1/2 | 1/2 | -1 |

| F | 2 | -2 | -1 | 2 |

Кто ещё не открыл в новом окне пособие Действия с дробями , может сделать это сейчас, поскольку самое время.

Для получения остальных строк таблицы 2 числа, уже стоящие в первой строке этой таблицы, умножаем на вспомогательный коэффициент, стоящий в заполняемой строке, и к результату прибавляем число из таблицы 1, стоящее в той же строке при соответствующей переменной.

Например, для получения свободного члена второй строки число 1 умножаем на 1 и прибавляем

из таблицы 1 число -4. Получаем -3. Коэффициент при

во второй строке находим так же: ![]() .

Так как в предыдущей таблице отсутствует столбец с новой свободной переменной ,

то коэффициент второй строки в столбце новой свободной переменной

будет

.

Так как в предыдущей таблице отсутствует столбец с новой свободной переменной ,

то коэффициент второй строки в столбце новой свободной переменной

будет ![]() (то есть из таблицы

1 прибавляем 0, так как в таблице 1 столбец с

отсутствует).

(то есть из таблицы

1 прибавляем 0, так как в таблице 1 столбец с

отсутствует).

Так же заполняется и индексная строка:

Полученное таким образом решение вновь не оптимально, так как в индексной строке коэффициенты при свободных переменных вновь отрицательны.

Для перехода к следующей симплексной таблице найдём наибольшее (по модулю) из чисел и , то есть, модулей коэффициентов в индексной строке. Это число 2. Поэтому ведущий столбец - тот столбец, в котором записано .

Для поиска ведущей строки найдём минимум отношений свободных членов к элементам ведущей строки. Получаем:

![]() .

.

Следовательно, ведущая строка - та, в которой записано , а ведущим элементом является -3/2.

Составляем третью симплексную таблицу

Новую базисную переменную записываем первой строкой. В столбец, в котором было , вписываем новую свободную переменную .

Первая строка:

Вспомогательные коэффициенты:

![]()

| Таблица 3 | ||||

| Базисные неизвестные | Свободные члены | Свободные неизвестные | Вспомогательные коэффициенты | |

| X4 | X3 | |||

| X1 | 2 | -2/3 | 1/3 | |

| X2 | 2 | -1/3 | -1/3 | 1/2 |

| X5 | 2 | 1/3 | -2/3 | -1/2 |

| X6 | 4 | 1/3 | 1/3 | -1/2 |

| F | 6 | -4/3 | -1/3 | 2 |

Полученное решение вновь не оптимальное, поскольку коэффициенты при свободных неизвестных в индексной строке вновь отрицательные.

Для перехода к четвёртой симплексной таблице найдём наибольшее из чисел и . Это число .

Следовательно, ведущий столбец - тот, в котором записано .

Минимум модулей отношений свободных членов к элементам ведущего столбца:

![]() .

.

Поэтому ведущая строка - та, в которой записано , а ведущий элемент 1/3.

В четвёртой симплексной таблице новую базисную переменную записываем первой строкой. В столбец, где было , записываем новую свободную переменную .

Первая строка:

Вспомогательные коэффициенты:

| Таблица 4 | ||||

| Базисные неизвестные | Свободные члены | Свободные неизвестные | Вспомогательные коэффициенты | |

| X5 | X3 | |||

| X4 | 6 | 3 | -2 | |

| X1 | 6 | 2 | -1 | 2/3 |

| X2 | 4 | 1 | -1 | 1/3 |

| X6 | 2 | -1 | 1 | -1/3 |

| F | 14 | 4 | -3 | 4/3 |

Вычисление остальных строк на примере второй строки:

Полученное решение так же не оптимально, но оно уже лучше предыдущих, так как один из коэффициентов при свободных переменных в индексной строке неотрицателено.

Для улучшения плана перейдём к следующей симплексной таблице.

Найдём наибольшее из чисел 4 и . Это число 4. Следовательно, ведущий столбец .

Для нахождения ведущей строки найдём

![]() .

.

Следовательно, ведущая строка - та, в которой записано . Но и уже были вместе среди свободных переменных. Поэтому для перевода очередной переменной из свободных в базисные выбираем другой ведущий столбец - тот, в котором записано .

Для нахождения ведущей строки найдём

![]() .

.

Следовательно, ключевая строка - та, в которой записано , а ведущий элемент 1.

В пятой симплексной таблице новую базисную переменную записываем первой строкой. В столбец, где было , записываем новую свободную переменную .

Первая строка:

Вспомогательные коэффициенты:

| Таблица 5 | ||||

| Базисные неизвестные | Свободные члены | Свободные неизвестные | Вспомогательные коэффициенты | |

| X5 | X6 | |||

| X3 | 2 | -1 | 1 | |

| X4 | 10 | 2 | ||

| X1 | 8 | 1 | ||

| X2 | 6 | 1 | ||

| F | 20 | 1 | 3 | 3 |

Попробуем сразу узнать, не является ли решение оптимальным. Поэтому для остальных строк вычислим только свободные члены (чтобы узнать значения базисных переменных при равенстве свободных переменных нулю) и коэффициенты при свободных переменных в индексной строке.

Свободные члены:

Во второй строке ;

В третьей строке ;

В четвёртой строке .

Индексная строка:

Смотрим в симплексную таблицу 5. Видим, что получено оптимальное решение, так как коэффициенты при свободных неизвестных в индексной строке неотрицательны.

Симплекс метод с алгебраическими преобразованиями

Решим алгебраическими преобразованиями тот же пример, что и в предыдущем параграфе.

Следует отметить, что при решении этой разновидностью симплекс метода лучше не записывать функцию

цели в виде ![]() ,

так как при этом легко запутаться в знаках. Но в этом случае пункт алгоритма, определяющий критерий

оптимальности, будет модифицирован следующим образом.

,

так как при этом легко запутаться в знаках. Но в этом случае пункт алгоритма, определяющий критерий

оптимальности, будет модифицирован следующим образом.

Если отыскивается максимум (минимум) линейной формы и в её выражении нет неосновных переменных с положительными (отрицательными) коэффициентами, то критерий оптимальности выполнен и полученное базисное решение является оптимальным - решение окончено. Если при нахождении максимума (минимума) линейной формы в её выражении имеется одна или несколько неосновных переменных с положительными (отрицательными) коэффициентами, перейти к новому базисному решению.

Пример. Найти максимум функции при ограничениях

Шаг I. Вводим добавочные неотрицательные переменные и сводим данную систему неравенств к эквивалентной ей системе уравнений

![]() .

.

Введённые добавочные переменные принимаем за основные, так как в этом случае базисное решение системы легко находится. Тогда и - неосновные переменные.

Выразив основные переменные через неосновные, получим

Следовательно, данному разбиению переменных на основные и неосновные

соответствует базисное решение ![]() ,

которое является недопустимым (две переменные отрицательны), а поэтому оно не оптимальное.

От этого базисного решения перейдём к улучшенному.

,

которое является недопустимым (две переменные отрицательны), а поэтому оно не оптимальное.

От этого базисного решения перейдём к улучшенному.

Чтобы решить, какую переменную следует перевести из неосновных в основные, рассмотрим любое из двух имеющихся уравнений последней системы с отрицательными свободными членами, например второе. Оно показывает, что в основные переменные можно перевести и , так как в этом уравнении они имеют положительные коэффициенты (следовательно, при их увеличении, а это произойдёт, если переведём любую из них в основные переменные, переменная увеличится).

Попробуем перевести в основные переменную . Чтобы установить, какую переменную следует перевести из основные в неосновные, найдём абсолютную величину наименьшего отношения свободных членов системы к коэффициентам при . Имеем . Оно получено из третьего уравнения, показывающего, что в неосновные нужно перевести переменную , которая в исходном базисном решении положительна. Следовательно, полученное базисное решение, как и исходное, содержит две отрицательные компоненты, т. е. при переходе к такому базисному решению улучшения не произойдёт.

Линейное программирование - это метод математического моделирования, разработанный для оптимизации использования ограниченных ресурсов. ЛП успешно применяется в военной области, индустрии, сельском хозяйстве, транспортной отрасли, экономике, системе здравоохранения и даже в социальных науках. Широкое использование этого метода также подкрепляется высокоэффективными компьютерными алгоритмами, реализующими данный метод. На алгоритмах линейного программирования базируются оптимизационные алгоритмы для других, более сложных типов моделей и задач исследования операций (ИО), включая целочисленное, нелинейное и стохастическое программирование.

Оптимизационная задача – это экономико-математическая задача, которая состоит в нахождении оптимального (максимального или минимального) значения целевой функции, причем значения переменных должны принадлежать некоторой области допустимых значений.

В самом общем виде задача линейного программирования математически записывается следующим образом:

где X = (x 1 , x 2 , ... , x n ) ; W – область допустимых значений переменных x 1 , x 2 , ... , x n ;f(Х) – целевая функция.

Для

того чтобы решить задачу оптимизации,

достаточно найти ее оптимальное решение,

т.е. указать

такое,

что

![]() при

любом

.

при

любом

.

Оптимизационная задача является неразрешимой, если она не имеет оптимального решения. В частности, задача максимизации будет неразрешимой, если целевая функция f(Х) не ограничена сверху на допустимом множестве W .

Методы решения оптимизационных задач зависят как от вида целевой функции f(Х) , так и от строения допустимого множества W . Если целевая функция в задаче является функцией n переменных, то методы решения называют методами математического программирования.

Характерные черты задач линейного программирования следующие:

показатель оптимальности f(X) представляет собой линейную функцию от элементов решения X = (x 1 , x 2 , ... , x n ) ;

ограничительные условия, налагаемые на возможные решения, имеют вид линейных равенств или неравенств.

Задачей линейного программирования называется задача исследования операций, математическая модель которой имеет вид:

![]() (2)

(2)

![]() (3)

(3)

![]() (4)

(5)

(4)

(5)

При этом система линейных уравнений (3) и неравенств (4), (5), определяющая допустимое множество решений задачи W , называется системой ограничений задачи линейного программирования, а линейная функция f(Х) называется целевой функцией или критерием оптимальности .

Допустимое решение – это совокупность чисел (план ) X = (x 1 , x 2 , ... , x n ) , удовлетворяющих ограничениям задачи. Оптимальное решение – это план, при котором целевая функция принимает свое максимальное (минимальное) значение.

Если математическая модель задачи линейного программирования имеет вид:

![]()

![]()

то говорят, что задача представлена в канонической форме .

Любую задачу линейного программирования можно свести к задаче линейного программирования в канонической форме. Для этого в общем случае нужно уметь сводить задачу максимизации к задаче минимизации; переходить от ограничений неравенств к ограничениям равенств и заменять переменные, которые не подчиняются условию неотрицательности. Максимизация некоторой функции эквивалента минимизации той же функции, взятой с противоположным знаком, и наоборот.

Правило приведения задачи линейного программирования к каноническому виду состоит в следующем:

если в исходной задаче требуется определить максимум линейной функции, то следует изменить знак и искать минимум этой функции;

если в ограничениях правая часть отрицательна, то следует умножить это ограничение на -1;

если среди ограничений имеются неравенства, то путем введения дополнительных неотрицательных переменных они преобразуются в равенства;

если некоторая переменная x j не имеет ограничений по знаку, то она заменяется (в целевой функции и во всех ограничениях) разностью между двумя новыми неотрицательными переменными: x 3 = x 3 + - x 3 - , где x 3 + , x 3 - ≥ 0 .

Пример 1 . Приведение к канонической форме задачи линейного программирования:

min L = 2x 1 + x 2 - x 3 ; 2x 2 - x 3 ≤ 5; x 1 + x 2 - x 3 ≥ -1; 2x 1 - x 2 ≤ -3; x 1 ≤ 0; x 2 ≥ 0; x 3 ≥ 0.

Введем в каждое уравнение системы ограничений выравнивающие переменные x 4 , x 5 , x 6 . Система запишется в виде равенств, причем в первое и третье уравнения системы ограничений переменные x 4 , x 6 вводятся в левую часть со знаком "+", а во второе уравнение переменная x 5 вводится со знаком "-".

2x 2 - x 3 + x 4 = 5; x 1 + x 2 - x 3 - x 5 = -1; 2x 1 - x 2 + x 6 = -3; x 4 ≥ 0; x 5 ≥ 0; x 6 ≥ 0.

Свободные члены в канонической форме должны быть положительными, для этого два последних уравнения умножим на -1:

2x 2 - x 3 + x 4 = 5; -x 1 - x 2 + x 3 + x 5 = 1; -2x 1 + x 2 - x 6 = 3.

Симплексный метод решения задач линейного программирования.

Алгоритм симплекс-метода находит оптимальное решение, рассматривая ограниченное количество допустимых базисных решений. Алгоритм симплекс-метода всегда начинается с некоторого допустимого базисного решения и затем пытается найти другое допустимое базисное решение, "улучшающее" значение целевой функции. Это возможно только в том случае, если возрастание какой-либо нулевой (небазисной) переменной ведет к улучшению значения целевой функции. Но для того, чтобы небазисная переменная стала положительной, надо одну из текущих базисных переменных сделать нулевой, т.е. перевести в небазисные. Это необходимо, чтобы новое решение содержало в точности m базисных переменных. В соответствии с терминологией симплекс-метода выбранная нулевая переменная называется вводимой (в базис), а удаляемая базисная переменная - исключаемой (из базиса).

Два правила выбора вводимых и исключающих переменных в симплекс-методе назовем условием оптимальности и условием допустимости . Сформулируем эти правила, а также рассмотрим последовательность действий, выполняемых при реализации симплекс-метода.

Условие оптимальности. Вводимой переменной в задаче максимизации (минимизации) является небазисная переменная, имеющая наибольший отрицательный (положительный) коэффициент в целевой -строке. Если в целевой -строке есть несколько таких коэффициентов, то выбор вводимой переменной делается произвольно. Оптимальное решение достигнуто тогда, когда в целевой -строке все коэффициенты при небазисных переменных будут неотрицательными (неположительными).

Условие допустимости. Как в задаче максимизации, так и в задаче минимизации в качестве исключаемой выбирается базисная переменная, для которой отношение значения правой части ограничения к положительному коэффициенту ведущего столбца минимально. Если базисных переменных с таким свойством несколько, то выбор исключаемой переменной выполняется произвольно.

Приведем алгоритм решения задачи линейного программирования на отыскание максимума с помощью симплекс таблиц.

F = с 1 х 1 +с 2 х 2 +…+с n x n max

х 1 0, х 2 0,…, х n 0.

1-й шаг . Вводим добавочные переменные и записываем полученную систему уравнений и линейную функцию в виде расширенной системы.

F–c 1 x 1 –c 2 x 2 –…–c n x n =0=c p.

2-й шаг. Составляем первоначальную симплекс-таблицу.

|

Переменные |

Основные и добавочные переменные |

свободные члены (решение) |

Оценочное отношение |

|||||||

3-й шаг. Проверяем выполнение критерия оптимальности – наличие в последней строке отрицательных коэффициентов. Если таких нет, то решение оптимально и F * =c o , базисные переменные равны соответствующим коэффициентам b j , неосновные переменные равны нулю, т. е. X * =(b 1 ,b 2 ,…, b m , 0, …, 0).

4-й шаг . Если критерий оптимальности не выполнен, то наибольший по модулю отрицательный коэффициент в последней (оценочной) строке, определяет разрешающий столбец s.

Для

определения разрешающей строки,

рассчитаем оценочные отношения

и

заполним последний столбец таблицы.

и

заполним последний столбец таблицы.

Оценочное отношение i-ой строки равно

, если b i и a is имеют разные знаки;

, если b i =0 и а is <0;

, если a is =0;

0, если b i =0 и а is >0;

В

столбце оценочных отношений находим

минимальный элемент min

который

определяет разрешающую строку g.

который

определяет разрешающую строку g.

Если минимума нет, то задача не имеет конечного оптимума I и является неразрешимой.

На пересечении разрешающих строки и столбца находится разрешающий элемент а gs .

5-й шаг . Строим следующую таблицу. Для этого

Переходим к третьему шагу.

М-метод Иногда при решении ЗЛП в матрице коэффициентов при неизвестных системы ограничений нет единичных столбцов, из которых можно составить единичную матрицу, т.е. возникает проблема выбора базисных переменных, либо первоначальное решение является недопустимым. В таких случаях используют метод искусственного базиса (М - метод). Во все ограничения, где нет базисных переменных, вводятся искусственные переменные . В целевую функцию искусственные переменные вводятся с коэффициентом (- М) для задач на max и с коэффициентом (+ М) для задач на min, где М – достаточно большое положительное число . Затем решается расширенная задача по правилам симплексного метода. Если все искусственные переменные окажутся равными нулю, т.е. будут исключены из базиса, то либо будет получено оптимальное решение исходной задачи, либо исходная задача решается далее и находится ее оптимальное решение или устанавливается ее неразрешимость. Если хотя бы одна из искусственных переменных окажется отличной от нуля, то исходная задача не имеет решения

Универсальный метод решения задач ЛП называется симплекс-методом. Применение этого метода и его наиболее часто встречающейся модификации - двухфазного симплекс-метода.

При графическом методе решения задач ЛП мы фактически из множества вершин, принадлежащих границе множества решений системы неравенств, выбрали такую вершину, в которой значение целевой функции достигало максимума (минимума). В случае двух переменных этот метод совершенно нагляден и позволяет быстро находить решение задачи.

Если в задаче три и более переменных, а в реальных экономических задачах как раз такая ситуация, трудно представить наглядно область решений системы ограничений. Такие задачи решаются с помощью симплекс-метода или методом последовательных улучшений. Идея метода проста и заключается в следующем.

По определенному правилу находится первоначальный опорный план (некоторая вершина области ограничений). Проверяется, является ли план оптимальным. Если да, то задача решена. Если нет, то переходим к другому улучшенному плану - к другой вершине. значение целевой функции на этом плане (в этой вершине) заведомо лучше, чем в предыдущей. Алгоритм перехода осуществляется с помощью некоторого вычислительного шага, который удобно записывать в виде таблиц, называемых симплекс-таблицами . Так как вершин конечное число, то за конечное число шагов мы приходим к оптимальному решению.

Рассмотрим симплексный метод на конкретном примере задачи о составлении плана.

Еще раз заметим, что симплекс-метод применим для решения канонических задач ЛП, приведенных к специальному виду, т. е. имеющих базис, положительные правые части и целевую функцию, выраженную через небазисные переменные. Если задача не приведена к специальному виду, то нужны дополнительные шаги, о которых мы поговорим позже.

Рассмотрим задачу о плане производства, предварительно построив модель и приведя ее к специальному виду.

Задача.

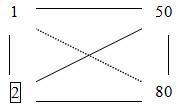

Для изготовления изделий А и В склад может отпустить сырья не более 80 единиц. Причем на изготовление изделия А расходуется две единицы, а изделия В - одна единица сырья. Требуется спланировать производство так, чтобы была обеспечена наибольшая прибыль, если изделий А требуется изготовить не более 50 шт., а изделий В - не более 40 шт. Причем, прибыль от реализации одного изделия А - 5 руб., а от В - 3 руб.

Построим математическую модель, обозначив за х 1 количество изделий А в плане, за х 2 - количество изделий В . тогда система ограничений будет выглядеть следующим образом:

x 1 ≤50

x 2 ≤40

2x 1 +x 2 ≤80

x 1 ≥0, x 2 ≥0

5x 1 +3x 2 →max

Приведем задачу к каноническому виду , введя дополнительные переменные:

x 1 +x 3 =50

x 2 +x 4 =40

2x 1 +x 2 +x 5 =80

x 1 ≥0, x 2 ≥0

5x 1 +3x 2 →max

-F = -5x 1 - 3x 2 → min.

Эта задача имеет специальный вид (с базисом, правые части неотрицательны). Ее можно решить симплекс-методом.

I этап. Запись задачи в симплекс-таблицу. Между системой ограничений задачи (3.10) и симплекс-таблицей взаимно-однозначное соответствие. Строчек в таблице столько, сколько равенств в системе ограничений, а столбцов - столько, сколько свободных переменных. Базисные переменные заполняют первый столбец, свободные - верхнюю строку таблицы. Нижняя строка называется индексной, в ней записываются коэффициенты при переменных в целевой функции. В правом нижнем углу первоначально записывается 0, если в функции нет свободного члена; если есть, то записываем его с противоположным знаком. На этом месте (в правом нижнем углу) будет значение целевой функции, которое при переходе от одной таблицы к другой должно увеличиваться по модулю. Итак, нашей системе ограничений соответствует таблица 3.4, и можно переходить ко II этапу решения.

Таблица 3.4

|

базисные |

свободные |

||

II этап . Проверка опорного плана на оптимальность.

Данной таблице 3.4 соответствует следующий опорный план:

(х 1 , х 2 , х 3 , х 4 , х 5) = (0, 0, 50, 40, 80).

Свободные переменные х 1 , х 2 равны 0; х 1 = 0, х 2 = 0. А базисные переменные х 3 , х 4 , х 5 принимают значения х 3 = 50, х 4 = 40, х 5 = 80 - из столбца свободных членов. Значение целевой функции:

-F = - 5х 1 - 3х 2 = -5 · 0 - 3 · 0 = 0.

Наша задача - проверить, является ли данный опорный план оптимальным. для этого необходимо просмотреть индексную строку - строку целевой функции F .

Возможны различные ситуации.

1. В индексной F -строке нет отрицательных элементов. Значит, план оптимален, можно выписать решение задачи. Целевая функция достигла своего оптимального значения, равного числу, стоящему в правом нижнем углу, взятому с противоположным знаком. Переходим к IV этапу.

2. В индексной строке есть хотя бы один отрицательный элемент, в столбце которого нет положительных. Тогда делаем вывод о том, что целевая функция F →∞ неограниченно убывает.

3. В индексной строке есть отрицательный элемент, в столбце которого есть хотя бы один положительный. Тогда переходим к следующему III этапу. пересчитываем таблицу, улучшая опорный план.

III этап . Улучшение опорного плана.

Из отрицательных элементов индексной F -строки выберем наибольший по модулю, назовем соответствующий ему столбец разрешающим и пометим "".

Чтобы выбрать разрешающую строку, необходимо вычислить отношения элементов столбца свободных членов только к положительным элементам разрешающего столбца. Выбрать из полученных отношений минимальное. Соответствующий элемент, на котором достигается минимум, называется разрешающим. Будем выделять его квадратом.

В нашем примере, элемент 2 - разрешающий. Строка, соответствующая этому элементу, тоже называется разрешающей (табл. 3.5).

Таблица 3.5

Выбрав разрешающий элемент, делаем перечет таблицы по правилам:

1. В новой таблице таких же размеров, что и ранее, переменные разрешающей строки и столбца меняются местами, что соответствует переходу к новому базису. В нашем примере: х 1 входит в базис, вместо х 5 , которая выходит из базиса и теперь свободная (табл. 3.6).

Таблица 3.6

2. На месте разрешающего элемента 2 записываем обратное ему число ½.

3. Элементы разрешающей строки делим на разрешающий элемент.

4. Элементы разрешающего столбца делим на разрешающий элемент и записываем с противоположным знаком.

5. Чтобы заполнить оставшиеся элементы таблицы 3.6, осуществляем пересчет по правилу прямоугольника. Пусть мы хотим посчитать элемент, стоящий на месте 50.

Соединяем этот элемент мысленно с разрешающим, находим произведение, вычитаем произведение элементов, находящихся на другой диагонали получившегося прямоугольника. Разность делим на разрешающий элемент.

Итак, . Записываем 10 на место, где было 50. Аналогично:

, ![]() , ,

, , ![]() .

.

Таблица 3.7

Имеем новую таблицу 3.7, базисными переменными теперь являются переменные {x 3 ,x 4 ,x 1 }. Значение целевой функции стало равно -200, т.е. уменьшилось. Чтобы проверить данное базисное решение на оптимальность надо перейти опять ко II этапу. Процесс, очевидно, конечен, критерием остановки являются пункт 1 и 2 II этапа.

Доведем решение задачи до конца. Для этого проверим индексную строку и, увидев в ней отрицательный элемент -½, назовем соответствующий ему столбец разрешающим и, согласно III этапу, пересчитаем таблицу. Составив отношения и выбрав среди них минимальное = 40, определили разрешающий элемент 1. теперь пересчет осуществляем согласно правилам 2-5.

Таблица 3.8

После пересчета таблицы убеждаемся, что в индексной строке нет отрицательных элементов, следовательно, задача решена, базисный план оптимален.

IV этап . Выписывание оптимального решения.

Если симплекс-метод остановился согласно пункту 1 II этапа, то решение задачи выписывается следующим образом. Базисные переменные принимают значения столбца свободных членов соответственно. В нашем примере х 3 = 30, х 2 = 40, х 1 = 20. Свободные переменные равны 0, х 5 = 0, х 4 = 0. Целевая функция принимает значение последнего элемента столбца свободных членов с противоположным знаком: -F = -220 → F = 220, в нашем примере функция исследовалась на min, и первоначально F → max, поэтому фактически знак поменялся дважды. Итак, х * = (20, 40, 30, 0, 0), F * = 220. Ответ к задаче:

Необходимо в план выпуска включить 20 изделий типа А , 40 изделий типа В, при этом прибыль будет максимальной и будет равна 220 руб.

В конце этого параграфа приведем блок-схему алгоритма симплекс-метода, которая в точности повторяет этапы, но, возможно, для некоторых читателей будет более удобна в пользовании, т. к. стрелочки указывают четкую направленность действий.

Ссылки над прямоугольниками в блок-схеме показывают, к какому этапу или подпункту относится соответствующая группа преобразований. правило нахождения первоначального опорного плана будет сформулировано в пункте 3.7.

Пример

. Решить следующую задачу ЛП в канонической форме симплекс-методом.

f(x)=x 1 +9x 2 +5x 3 +3x 4 +4x 5 +14x 6 → min

x 1 +x 4 =20

x 2 +x 5 =50

x 3 +x 6 =30

x 4 +x 5 +x 6 =60

x i ≥ 0, i = 1,…,6

Говорят, что задача ЛП имеет каноническую форму, если все ограничения (кроме условий неотрицательности переменных) имеют вид равенств, а все свободные члены неотрицательны. Так что мы имеем задачу в канонической форме.

Идея симплекс-метода заключается в следующем. Сначала нужно найти некоторую (начальную) вершину многогранника допустимых решений (начальное допустимое базисное решение). Затем нужно проверить это решение на оптимальность. Если оно оптимально, то решение найдено; если нет, то перейти к другой вершине многогранника и вновь проверить на оптимальность.

Ввиду конечности вершин многогранника (следствие конечности ограничений задачи ЛП) за конечное число "шагов" мы найдем искомую точку минимума или максимума. Надо заметить, что при переходе от одной вершины к другой значение целевой функции убывает (в задаче на минимум) или возрастает (в задаче на максимум).

Таким образом, идея симплекс-метода основывается на трех свойствах задачи ЛП.

Решение.

Чтобы найти начальное допустимое базисное решение, т.е. чтобы определить базисные переменные, систему (5.6) нужно привести к "диагональному" виду. Применяя метод Гаусса (метод последовательного исключения неизвестных), получаем из (5.6):

x 2 +x 1 +x 3 =40

x 4 +x 1 =20

x 5 -x 1 -x 3 =10

x 6 +x 3 =30

Следовательно, базисными являются переменные x 2 , x 4 , x 5 , x 6 ,

им придаем значения, равные

свободным членам соответствующих строк: x 2 =40, x 4 =20, x 5 =10, x 6 =30,

. Переменные x 1

и x 3

являются небазисными: x 1 =0, x 3 =0

.

Построим начальное допустимое базисное решение

x 0 = (0,40,0,20,10,30) (5.9)

Для проверки на оптимальность найденного решения x 0

нужно из целевой функции исключить базисные переменные (с помощью системы (5.8)) и построить специальную симплекс таблицу.

После исключения переменных целевую функцию удобно записать в виде:

f(x) = -7x 1 – 14x 3 +880 (5.10)

Теперь при помощи (5.8) –(5.10) составляем начальную симплекс-таблицу:

В нулевую строчку записаны коэффициенты с обратным знаком соответствующих переменных при целевой функции. Критерий оптимальности (для задачи на поиск минимума): допустимое базисное решение(x 0

) оптимально, если в нулевой строчке нет ни одного строго положительного числа (не считая значения целевой функции (880)). Это правило распространяется и на следующие итерации (таблицы). Элементы нулевой строки будем называть оценками столбцов.

Так что начальное допустимое базисное решение (5.9) неоптимально: 7>0, 14>0

.

В нулевом столбике записаны значения базисных переменных. Они обязательно должны быть неотрицательными (см. уравнение (5.7)).

От первой по четвертую строки написаны коэффициенты переменных из системы (5.8).

Так как x 0

неоптимально, то надо перейти к другой вершине многогранника допустимых решений (построить новое д.б.р.). Для этого нужно найти ведущий элемент и провести определенное преобразование (симплексное преобразование).

Сначала находим ведущий элемент таблицы, который стоит в пересечении ведущего столбика (столбец с наибольшей положительной оценкой) и ведущей строки (строки, соответствующей минимальному соотношению элементов нулевого столбика к соответствующим элементам (строго положительным) ведущего столбика).

В таблице 1 ведущий столбик - третий столбик, и ведущая строка - четвертая строка (min{40/1,30/1}=30/1)

обозначены стрелками, а ведущий элемент - кружочком. Ведущий элемент показывает, что базисную переменную x 6

нужно заменить на небазисную x 3

. Тогда новыми базисными переменными будут x 2 , x 3 , x 4 ,

x 5 ,

, а небазисными -x 1 , x 6 ,

. Это и означает переход к новой вершине многогранника допустимых решений. Чтобы найти значения координат нового допустимого базисного решения x 00

нужно строить новую симплекс-таблицу и провести в ней элементарные преобразования:

а)

все элементы ведущей строки поделить на ведущий элемент, превратив этим самым ведущий элемент в 1 (для простоты выкладок);

б)

с помощью ведущего элемента (равного 1) все элементы ведущего столбика превратить в нули (аналогично методу исключения неизвестных);

В результате в нулевом столбце получены значения новых базисных переменных x 2 , x 3 , x 4 , x 5 ,

(см. таблицу 2) - базисные компоненты новой вершины x 00

(небазисные компоненты x 1 =0, x 6 =0,

).

Как показывает таблица 2, новое базисное решение x 00 =(0,10,30,20,40,0)

неоптимально (в нулевой строке есть неотрицательная оценка 7). Поэтому с ведущим элементом 1 (см. таблицу 2) строим новую симплекс-таблицу, т.е. строим новое допустимое базисное решение

Таблице 3 соответствует допустимое базисное решение x 000 =(10,0,30,10,50,0)

и оно оптимально, т.к. в нулевой строчке нет положительных оценок. Поэтому f(x 000)=390

есть минимальное значение целевой функции.

Ответ: x 000 =(10, 0, 30, 10, 50, 0)

- точка минимума, f(x 000)=390

.

Условно стандартная задача линейного программирования

Необходимо выполнить в указанном порядке следующие задания.- Найти оптимальный план прямой задачи:

а) графическим методом ;

б) симплекс-методом (для построения исходного опорного плана рекомендуется использовать метод искусственного базиса). - Построить двойственную задачу .

- Найти оптимальный план двойственной задачи из графического решения прямой, используя условия дополняющей нежесткости.

- Найти оптимальный план двойственной задачи по первой теореме двойственности , используя окончательную симплекс-таблицу, полученную при решении прямой задачи (см. п. 1б). Проверить утверждение «значения целевых функций пары двойственных задач на своих оптимальных решениях совпадают».

- Двойственную задачу решить симплекс-методом, затем, используя окончательную симплекс-таблицу двойственной задачи найти оптимальный план прямой задачи по первой теореме двойственности. Сравнить результат с результатом, который был получен графическим методом (см. п. 1а).

- Найти оптимальное целочисленное решение:

а) графическим методом ;

б) Методом Гомори .

Сравнить значения функций целочисленного и нецелочисленного решений

Вопросы для самоконтроля

- Как строится симплекс-таблица?

- Как отражается смена базиса в таблице?

- Сформулируйте критерий остановки симплекс-метода.

- Как организовать пересчет таблицы?

- С какой строки удобно начинать пересчет таблицы?

Данный метод является методом целенаправленного перебора опорных решений задачи линейного программирования. Он позволяет за конечное число шагов либо найти оптимальное решение, либо установить, что оптимальное решение отсутствует.

Основное содержание симплексного метода заключается в следующем:- Указать способ нахождения оптимального опорного решения

- Указать способ перехода от одного опорного решения к другому, на котором значение целевой функции будет ближе к оптимальному, т.е. указать способ улучшения опорного решения

- Задать критерии, которые позволяют своевременно прекратить перебор опорных решений на оптимальном решении или следать заключение об отсутствии оптимального решения.

Алгоритм симплексного метода решения задач линейного программирования

Для того, чтобы решить задачу симплексным методом необходимо выполнить следующее:- Привести задачу к каноническому виду

- Найти начальное опорное решение с "единичным базисом" (если опорное решение отсутствует, то задача не имеет решение ввиду несовместимости системы ограничений)

- Вычислить оценки разложений векторов по базису опорного решения и заполнить таблицу симплексного метода

- Если выполняется признак единственности оптимального решения, то решение задачи заканчивается

- Если выполняется условие существования множества оптимальных решений, то путем простого перебора находят все оптимальные решения

Пример решения задачи симплексным методом

Пример 26.1Решить симплексным методом задачу:

Решение:

Приводим задачу к каноническому виду.

Для этого в левую часть первого ограничения-неравенства вводим дополнительную переменную x 6 с коэффициентом +1. В целевую функцию переменная x 6 входит с коэффицентом ноль (т.е. не входит).

Получаем:

Находим начальное опорное решение. Для этого свободные (неразрешенные) переменные приравниваем к нулю х1 = х2 = х3 = 0.

Получаем опорное решение Х1 = (0,0,0,24,30,6) с единичным базисом Б1 = (А4, А5, А6).

Вычисляем оценки разложений векторов условий по базису опорного решения по формуле:

Δ k = C б X k — c k

- C б = (с 1 , с 2 , ... , с m) — вектор коэффициентов целевой функции при базисных переменных

- X k = (x 1k , x 2k , ... , x mk) — вектор разложения соответствующего вектора А к по базису опорного решения

- С к — коэффициент целевой функции при переменной х к.

Оценки векторов входящих в базис всегда равны нулю. Опорное решение, коэффиценты разложений и оценки разложений векторов условий по базису опорного решения записываются в симплексную таблицу :

Сверху над таблицей для удобства вычислений оценок записываются коэффициенты целевой функции. В первом столбце "Б" записываются векторы, входящие в базис опорного решения. Порядок записи этих векторов соответствует номерам разрешенных неизвестных в уравнениях ограничениях. Во втором столбце таблицы "С б " записываются коэффициенты целевой функции при базисных переменных в том же порядке. При правильном расположении коэффициентов целевой функции в столбце "С б " оценки единичных векторов, входящих в базис, всегда равных нулю.

В последней строке таблицы с оценками Δ k в столбце "А 0 " записываются значения целевой функции на опорном решении Z(X 1).

Начальное опорное решение не является оптимальным, так как в задаче на максимум оценки Δ 1 = -2, Δ 3 = -9 для векторов А 1 и А 3 отрицательные.

По теореме об улучшении опорного решения, если в задаче на максимум хотя бы один вектор имеет отрицательную оценку, то можно найти новое опорное решение, на котором значение целевой функции будет больше.

Определим, введение какого из двух векторов приведет к большему приращению целевой функции.

Приращение целевой функции находится по формуле: .

Вычисляем значения параметра θ 01 для первого и третьего столбцов по формуле:

Получаем θ 01 = 6 при l = 1, θ 03 = 3 при l = 1 (таблица 26.1).

Находим приращение целевой функции при введении в базис первого вектора ΔZ 1 = — 6*(- 2) = 12, и третьего вектора ΔZ 3 = — 3*(- 9) = 27.

Следовательно, для более быстрого приближения к оптимальному решению необходимо ввести в базис опорного решения вектор А3 вместо первого вектора базиса А6, так как минимум параметра θ 03 достигается в первой строке (l = 1).

Производим преобразование Жордана с элементом Х13 = 2, получаем второе опорное решение Х2 = (0,0,3,21,42,0) с базисом Б2 = (А3, А4, А5). (таблица 26.2)

Это решение не является оптимальным, так как вектор А2 имеет отрицательную оценку Δ2 = — 6. Для улучшение решения необходимо ввести вектор А2 в базис опорного решения.

Определяем номер вектора, выводимого из базиса. Для этого вычисляем параметр θ 02 для второго столбца, он равен 7 при l = 2. Следовательно, из базиса выводим второй вектор базиса А4. Производим преобразование Жордана с элементом х 22 = 3, получаем третье опорное решение Х3 = (0,7,10,0,63,0) Б2 = (А3, А2, А5) (таблица 26.3).

Это решение является единственным оптимальным, так как для всех векторов, не входящих в базис оценки положительные

Δ 1 = 7/2, Δ 4 = 2, Δ 6 = 7/2.

Ответ: max Z(X) = 201 при Х = (0,7,10,0,63).

Метод линейного программирования в экономическом анализе

Метод линейного программирования дает возможность обосновать наиболее оптимальное экономическое решение в условиях жестких ограничений, относящихся к используемым в производстве ресурсам (основные фонды, материалы, трудовые ресурсы). Применение этого метода в экономическом анализе позволяет решать задачи, связанные главным образом с планированием деятельности организации. Данный метод помогает определить оптимальные величины выпуска продукции, а также направления наиболее эффективного использования имеющихся в распоряжении организации производственных ресурсов.

При помощи этого метода осуществляется решение так называемых экстремальных задач, которое заключается в нахождении крайних значений, то есть максимума и минимума функций переменных величин.

Этот период базируется на решении системы линейных уравнений в тех случаях, когда анализируемые экономические явления связаны линейной, строго функциональной зависимостью. Метод линейного программирования используется для анализа переменных величин при наличии определенных ограничивающих факторов.

Весьма распространено решение так называемой транспортной задачи с помощью метода линейного программирования. Содержание этой задачи заключается в минимизации затрат, осуществляемых в связи с эксплуатацией транспортных средств в условиях имеющихся ограничений в отношении количества транспортных средств, их грузоподъемности, продолжительности времени их работы, при наличии необходимости обслуживания максимального количества заказчиков.

Кроме этого, данный метод находит широкое применение при решении задачи составления расписания. Эта задача состоит в таком распределении времени функционирования персонала данной организации, которое являлось бы наиболее приемлемым как для членов этого персонала, так и для клиентов организации.

Данная задача заключается в максимизации количества обслуживаемых клиентов в условиях ограничений количества имеющихся членов персонала, а также фонда рабочего времени.

Таким образом, метод линейного программирования весьма распространен в анализе размещения и использования различных видов ресурсов, а также в процессе планирования и прогнозирования деятельности организаций.

Все же математическое программирование может применяться и в отношении тех экономических явлений, зависимость между которыми не является линейной. Для этой цели могут быть использованы методы нелинейного, динамического и выпуклого программирования.

Нелинейное программирование опирается на нелинейный характер целевой функции или ограничений, либо и того и другого. Формы целевой функции и неравенств ограничений в этих условиях могут быть различными.

Нелинейное программирование применяется в экономическом анализе в частности, при установлении взаимосвязи между показателями, выражающими эффективность деятельности организации и объемом этой деятельности, структурой затрат на производство, конъюнктурой рынка, и др.

Динамическое программирование базируется на построении дерева решений. Каждый ярус этого дерева служит стадией для определения последствий предыдущего решения и для устранения малоэффективных вариантов этого решения. Таким образом, динамическое программирование имеет многошаговый, многоэтапный характер. Этот вид программирования применяется в экономическом анализе с целью поиска оптимальных вариантов развития организации как в настоящее время, так и в будущем.

Выпуклое программирование представляет собой разновидность нелинейного программирования. Этот вид программирования выражает нелинейный характер зависимости между результатами деятельности организации и осуществляемыми ей затратами. Выпуклое (иначе вогнутое) программирование анализирует выпуклые целевые функции и выпуклые системы ограничений (точки допустимых значений). Выпуклое программирование применяется в анализе хозяйственной деятельности с целью минимизации затрат, а вогнутое — с целью максимизации доходов в условиях имеющихся ограничений действия факторов, влияющих на анализируемые показатели противоположным образом. Следовательно, при рассматриваемых видах программирования выпуклые целевые функции минимизируются, а вогнутые — максимизируются.

Для изготовления трех видов рубашек используются нитки, пуговицы и ткань. Запасы ниток, пуговиц и ткани, нормы их расхода на пошив одной рубашки указаны в таблице. Найти максимальную прибыль и оптимальный план выпуска изделий ее обеспечивающий (найти ).

| рубашка 1 | рубашка 2 | рубашка 3 | Запасы | нитки (м.) | 1 | 9 | 3 | 96 | пуговицы (шт.) | 20 | 10 | 30 | 640 | ткань ( | 1 | 2 | 2 | 44 | Прибыль (р.) | 2 | 5 | 4 |

Решение задачи

Построение модели

Через и количество рубашек 1-го, 2-го и 3-го вида, предназначенных к выпуску.

Тогда ограничения на ресурсы будут иметь следующий вид:

Кроме того, по смыслу задачи

Целевая функция, выражающая получаемую прибыль:

Получаем следующую задачу линейного программирования:

Приведение задачи линейного программирования к каноническому виду

Приведем задачу к каноническому виду. Введем дополнительные переменные. В целевую функцию все дополнительные переменные введем с коэффициентом, равным нулю. Дополнительные переменные прибавим к левым частям ограничений, не имеющих предпочтительного вида, и получим равенства.

Решение задачи симплекс-методом

Заполняем симплексную таблицу:

Так как мы решаем задачу на максимум – наличие в индексной строке отрицательных чисел при решении задачи на максимум свидетельствует о том, что нами оптимальное решение не получено и что от таблицы 0-й итерации необходимо перейти к следующей.

Переход к следующей итерации осуществляем следующим образом:

ведущий столбец соответствует

Ключевая строка определяется по минимуму соотношений свободных членов и членов ведущего столбца (симплексных отношений):

На пересечении ключевого столбца и ключевой строки находим разрешающий элемент, т.е. 9.

Теперь приступаем к составлению 1-й итерации: Вместо единичного вектора вводим вектор .

В новой таблице на месте разрешающего элемента пишем 1, все остальные элементы ключевого столбца –нули. Элементы ключевой строки делятся на разрешающий элемент. Все остальные элементы таблицы вычисляются по правилу прямоугольника.

Ключевой столбец для 1-й итерации соответствует

Разрешающим элементов является число 4/3. Вектор выводим из базиса и вводим вместо него вектор . Получаем таблицу 2-й итерации.

Ключевой столбец для 2-й итерации соответствует

Находим ключевую строку, для этого определяем:

Разрешающим элементов является число 10/3. Вектор выводим из базиса и вводим вместо него вектор . Получаем таблицу 3-й итерации.

| № | БП | c Б | A o | x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | x 6 | Симплексные | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | отношения | 0 | x 4 | 0 | 96 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32/3 | x 5 | 0 | 640 | 20 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 64 | x 6 | 0 | 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | F j - c j | 0 | -2 | -5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | x 2 | 5 | 32/3 | 1/9 | 1 | 1/3 | 1/9 | 0 | 0 | 32 | x 5 | 0 | 1600/3 | 170/9 | 0 | 80/3 | -10/9 | 1 | 0 | 20 | x 6 | 0 | 68/3 | 7/9 | 0 | 4/3 | -2/9 | 0 | 1 | 17 | F j - c j | 160/3 | -13/9 | 0 | -7/3 | 5/9 | 0 | 0 | 2 | x 2 | 5 | 5 | -1/12 | 1 | 0 | 1/6 | 0 | -1/4 | -- | x 5 | 0 | 80 | 10/3 | 0 | 0 | 10/3 | 1 | -20 | 24 | x 3 | 4 | 17 | 7/12 | 0 | 1 | -1/6 | 0 | 3/4 | 204/7 | F j - c j | 93 | -1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 7/4 | 3 | x 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 1/40 | -3/4 | x 1 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/10 | -6 | x 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3/4 | -7/40 | 17/4 | F j - c j | 95 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/40 | 5/4 |

В индексной строке все члены неотрицательные, поэтому получен следующее решение задачи линейного программирования (выписываем из столбца свободных членов):

Необходимо шить 24 рубашки 1-го вида, 7 рубашек 2-го вида и 3 рубашки 3-го вида. При этом получаемая прибыль будет максимальна и составит 95 руб.